日々、お客様からの新たなご要望にチャレンジ!

こんにちは。B&PLUS営業担当の櫻井です。前回のコラムではワイヤレス給電システムの基本原理や、スタートアップ試作の流れ、いくつかの事例をご紹介しました。今回は、さらにワイヤレス給電システムについて深堀りし、弊社で考案したユニークな試作例についても、営業の櫻井がお話したいと思います。

第1回目のコラム(https://www.b-plus-kk.jp/blog/2020/02/03/356)でも触れたとおり、弊社のワイヤレス給電システムは電磁誘導の原理を応用した「高周波型電磁結合」という方式と、独自のノウハウを組み合わせることで、非常に高い給電効率を実現している点が大きな特徴です。

この原理をベースに、弊社は新たに「3D給電(球体へ給電」「小型コイル給電」「拡張式コイル給電」という3つの給電アプローチによるデモ試作機を作りました。まず、これらの給電アプローチに関して説明します。

空間で定常的にワイヤレス給電を実現する3D給電とは?

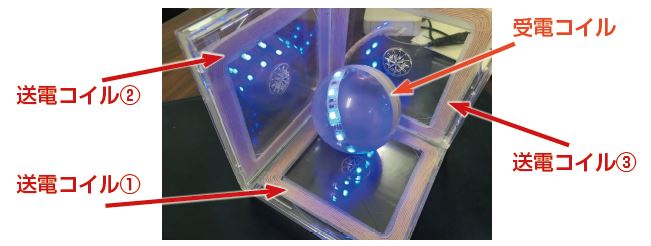

通常のワイヤレス給電は、送電コイルと受電コイルの1組を対向させます。しかしワイヤレス給電の利用例では、必ずしも受電コイルと送電コイルが対向しないこともあります。たとえば、球体中に送電コイルが内蔵され、ボールのように転がっていく場合です。

このときはコイル同士の方向が変わってしまうため、送電コイルからの磁束が受電側コイルに貫かなくなり、うまく給電ができなくなってしまいます。そこで弊社が考案したのが「3D給電」というアプローチです。

3D給電は、送電コイルをXYZの3方向に配置し、それぞれの送電コイルを順次切り替えて高速に発振させる方式です。これにより、たとえ受電コイルがどのような方向を向いていても、間断なく給電をキープできるように工夫を凝らしています。

3D給電方式の仕組み。XYZ方向に送電コイルを配置し、各コイルの発信を高速に切り替えていく。これにより、どんな方向に受電コイルが傾いても、持続的な給電が行える。

このとき3つの送電コイルを切り替える理由は、同時に発信させてしまうと、それぞれの方向の磁束が干渉するためです。そこでX/Y/Zというように発信を切り替えています。ただし3つの送電コイルを使うため、給電エネルギーは単純計算で3分の1になります。

下記のデモ動画(https://youtu.be/V_iom-jTCmM)では、送電コイルが入ったボールを回しても、常に青いLEDが発光していることが分かるでしょう。ゲームセンターや玩具などにも応用が利くと思います。

人類に貢献する最先端がん治療に、弊社の小型給電システムが採用!

弊社では、爪の先ほどの小さな給電システムも開発しています。たとえば【写真2】のように、直径2.5mm×長さ5mmの小型受電コイルに赤外線LEDを付けた試作機が、最先端医学の研究で採用されました。

小型給電システム。写真は直径2.5mm×長さ5mmの小型受電コイルに赤外線LEDを付けた試作機。このほか薄型フレキ素材に巻線を実装するなど、特殊な受託開発も可能。

みなさんは、近赤外線を当てて、わずか1分足らずで、がん細胞を死滅させてしまう「光免疫療法」をご存知でしょうか? オバマ前大統領が一般教書演説で世界に誇ったことで注目を浴びた革新的ながん治療法です。

これはアメリカ国立衛生研究所(NIH) の主任研究員である小林久隆氏が取り組んでいる研究ですが、本研究の実験用ラットに弊社の小型給電システムが埋め込まれました。

ちなみに光免疫療法では、がん細胞だけに特異的に結合する抗体と、抗体に接合された光吸収体の抗体薬剤を患者(ここでは実験用ラット)に注射します。この抗体薬剤が腫瘍部に届いて結合します。

そのタイミングで近赤外線を照射すると、がん細胞に結合した抗体薬剤の光吸収体が化学反応を起こし、選択的にがん細胞の細胞膜を破壊するのです(細胞膜から水分が入り、がん細胞を破裂させる)。光免疫療法の詳細はこちら(https://www.sbbit.jp/article/cont1/33619)をご覧ください。

この実験では、ラットのがん患部の近傍にワイヤレス小型給電システム(受電コイル+近赤外線LED)を事前に埋め込んでおき、外側から送電することで、がん細胞に近赤外線を照射する仕組みです。

最先端のがん治療、光免疫療法の実験に小型給電システムが採用された。外部から給電し、近赤外線LEDを発光させ、がん細胞に照射。数mmと小型なので体へのダメージも小さい。

わずか数mmの給電システムなので、体内に埋め込まれる侵襲型でもダメージが小さいというメリットがあります。また外部から光の強度をコントロールすることも可能です。本研究の論文では、弊社名も掲載させて頂いております。

ほかにも医療分野におけるワイヤレス給電のニーズには様々なものがあります。たとえば、口から飲み込んで患部の様子を撮影する「カプセル内視鏡」などの医療デバイスを、体外から無線給電することでバッテリーレス化すれば、より一層の小型化が図れるでしょう。

心臓ペースぺーカーや人工心臓などの体内埋込み型の医療デバイスも電池で動いています。これらもワイヤレス給電を適用できれば、電池交換やメンテナンスの再手術が不要になり、患者の肉体的な負担が軽減されます。 これまで医療機器のワイヤレス給電は、電波が体を通過する際に消散し、給電に必要な電力が確保できないというネックがありました。しかし最近の研究では、この課題を克服する技術も開発されています。そのため近い将来、医療機器のワイヤレス給電というブレークスルーが起きる可能性も十分にあるのです。

埼玉大学と共同開発! 給電範囲を簡単に拡大できる拡張式コイル給電

最後に触れたいのは、送電コイルを面的に増やすことで、用途に合わせて簡単に給電エリアを拡大できる拡張式コイル給電です。

給電範囲を広げるためには、単純に送電コイルを横並びに設置するだけでは実現できません。なぜなら隣り合ったコイルが作り出す磁束が相互干渉してしまうからです。

そこで弊社では、送電コイル形状を6角形にして、さらに重ね合わせ方も工夫することでエリアを拡張する方式を埼玉大学と共同で確立しました。たとえば、8連結した送電コイルにより、受電側のワイヤレスLEDライトを発光させることが可能です。画像とともに、下記の動画も是非ご覧ください。

送電コイルを8連結し、送電エリアを拡張。これにより受電側のワイヤレスLEDライトを発光させるデモ機を製作した。ポイントは送電コイル形状を6角形にしている点。

将来はモビリティの世界で電気自動車(BEV)が浸透していくことが予想されます。その際に拡張式コイル給電技術を使い、道路にコイルを埋設しておけば、走りながらワイヤレス給電することも夢ではないでしょう。

弊社のワイヤレス給電技術のノウハウを最大限に活用すれば、さまざまなユニークなアイデアを具現化できる可能性があります。次回は、モビリティの応用として、バッテリーレスのドローンとキックボードへの適用例をご紹介する予定です。

お楽しみに!

Category

- お知らせ (393)

- 製品ニュース (217)

- 営業のおすすめ! (119)

- 導入事例 (99)

- ワイヤレス新技術 (94)

- AGV充電関連 (65)

- News(En) (50)

- アプリケーション (41)

- Novotechnik関連 (34)

- Application(En) (34)

- 導入事例 AGV関連 (24)

- AGV(En) (16)

- IDシステム (13)

- WPT(En) (11)

- ID(En) (5)

Tags

- ワイヤレス給電&信号伝送システム (127)

- 新技術 (102)

- ワイヤレス充電 (94)

- AGV (72)

- 営業のおすすめ (72)

- IDシステム (50)

- 移動 (46)

- 搬送ライン (40)

- 回転 (38)

- ロボット (38)

- 識別管理 (37)

- その他生産現場 (35)

- 着脱 (33)

- 自動車 (32)

- 展示会情報 (31)

- B&PLUSの紹介 (30)

- recommend (29)

- Automotive factory (27)

- カスタム (20)

- 自由研究 (16)